地图,纳百川而不止,涉时空而不息,载地物于方寸,谋伟略于千里。

地图是世界上三大通用语言之一,作为重构复杂非线性地理世界的“百科全书”,被誉为人类文明史上最伟大的创新思维。

它浓缩了历史,记录了现在,同时也在不断描绘着未来:

公元前2500年,古巴比伦人在粘土片上勾画山川城镇,河流入海;

夏禹治水成功铸造九鼎,铭刻九州图像;

郑和手握一纸地图纵舟入海,乘风万里联通世界;

魏格纳透过地图跨越万年窥探大陆漂移的远古秘辛......

伴随人类生活,地图成为了人类社会发展的记录者,探索开拓的助力者,乡情文化的寄托者。精准的历史地图定格的时代瞬间,让人既感人物之鲜活,又叹历史之宏大。

今天,广州市规划和自然资源局带你翻开广州地图的历史长卷,走进那些活跃在广州城市发展节点上的人物事件、场景地点。

1

背山临水,海纳百川

岭南古为百越之地,长期以来,五岭(越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭)犹如一个天然屏障,阻碍了岭南地区和中原地区的交通与经济联系。自唐朝宰相张九龄在大庾岭开凿梅关古道后,岭南地区才逐步开放。

广州处于珠江入海口处,东江、西江、北江三江交汇,滨江临海,城内河网密集,形成具有陆向和海向腹地相结合的扇形地理格局。

由于山海阻隔,偏居一方利于自身民族文化的积淀与发展,形成了浓郁的地方特色,同时也形成了安逸和平的政治环境,为经济发展提供了有利条件。

长期的临海中外通商,广泛吸收了外来文化和先进技术,更是开创了多元共生的文化局面,形成广府人开放、务实、创新、进取和海纳百川的性格特点。

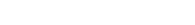

广东省图

《广东省图》由内务府舆图处于清康熙三十一年(1692年)绘制。该图采用传统绘画法绘制,各府、县、卫、所均绘制成大小不同的城堡并标有四至距离。图面可见广州府在广东省的地理区域位置,东江、西江、北江及珠江入海口标绘清晰。

2

千年古城,循图溯源

公元前214年,秦朝在岭南地区设南海郡,督尉任嚣建立番禺城(今广州),当时“仅0.2公里见方,周长约0.9公里”,面积约0.05平方公里,从此开启了广州2200多年的建城历史。

凭借海运方便、商贸发达的区位优势,广州对外通商历史悠久,到唐宋时期海上丝绸之路繁茂,打通了东西海上通道,成为东方第一大港。在历史的星河中,依稀可见舸舰破浪,烟海茫茫,梯航万国,舶商云集的壮美时光,当时的广州是当之无愧举世瞩目的“南海明珠”。

明清时期,广州成为中外交汇的唯一通商口岸,由十三行商会组成的贸易机构,将茶叶、蔬菜、陶瓷、银器等中国特产,通过买办与外商的交易,流通于欧洲,当时的广州外洋面商船林立,街道人声鼎沸,西式建筑林立,往来商人络绎不绝。

广州从宋、明代开始兴修水利,兴建濠渠与城墙,水道纵横交错,越秀山嵌入城中,西关商贸、东关官邸,逐步形成了“六脉皆通海,青山半入城”的城市雏形。

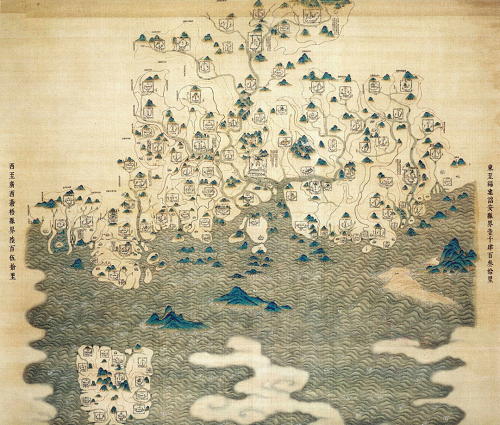

广州古代海上贸易图(标绘了汉代、唐宋、明清时期对外航线)

广州府舆图

《广州府舆图》是目前发现的广州最早的地图之一,绘制于康熙二十四年(1685年),描绘了数百年前广州的珍贵景象——越秀山下,番山、禺山、镇海楼、六榕寺、光塔、双门底城楼等清晰可辨,城外绘有白云山,蜿蜒的河水穿城而过,横亘在珠江中央的海珠石,象山、珠江、荔枝湾、海珠寺和东、西炮台及浴日亭、南海神庙等赫然可见。

羊城山水形胜图

《羊城山水形胜图》于清光绪十八年(1892年)绘制。该图用山水画形象画法,按城郭形状勾绘出广州府城,周边绘有山水。城内标注主要城门、观音山、镇海楼等重要名胜。城外绘有珠江、炮台,众多帆船、火(轮)船、龙舟在珠江上航行,呈现一派热闹景象,图上诗句描述“万国舟车不夜天”

六脉渠图

《六脉渠图》绘制于清代同治九年(1870年),广州从宋、明代开始兴修水利,挖掘六脉渠,六脉渠作为当时的排水大渠,按照当时城区地形修建,有“古渠有脉,渠道修于濠,濠通于海”之说,古渠兼有航行(木舟)之便利。除了兴建濠渠之外,还修筑城墙,逐步形成了“六脉皆通海,青山半入城”的城市雏形。地图清晰可见当年的城市水系框架。

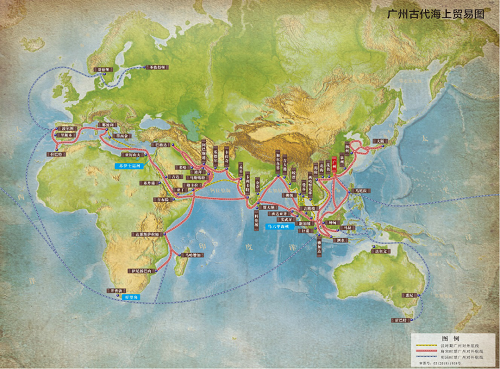

珠江边的广州规划

《珠江边的广州规划》由西人绘于乾隆十五年(1750年)。该图描绘了中国对外通商之始,广州城的繁盛通商场景。图中绘有广州城郭、附近山脉、珠江河岸及炮台。城内布局井然有序,镇海楼、六榕塔、光塔等重要建筑标于其中,城外岸上人流拥挤,河上可见多艘船只,并有数艘外国船只正驶入珠江口。图中还将重要的建筑物、城墙、炮门、炮台等用英文标注。

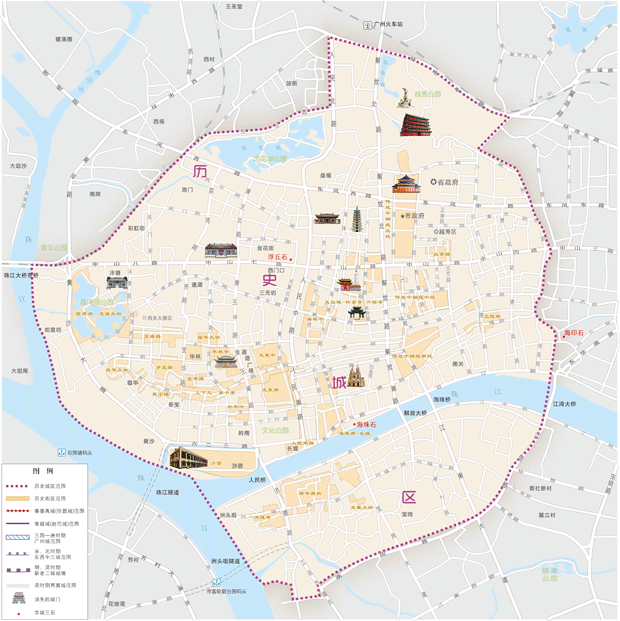

广州古城墙变迁图

3

百年巨变,南国明珠

世人常说“沧海桑田”,世界变化波澜壮阔,却总有城市宛如沧海明珠,历经岁月淘洗,亘古至今熠熠生辉——广州不仅是我国历史文化名城之一,同时也是世界仅存的城市中心未发生移动的三座千年古城之一。

近现代的广州是中华民族反抗外国侵略的英雄之地、中国近代史上的民主政治策源地和改革开放的前沿阵地。

广东省城内外全图

《广东省城内外全图》此图由德国营造师舒乐于清光绪三十三年(1907年)测绘,该图中英文对照。房屋着红褐色,珠江、北江着浅绿色,内河涌、池塘绘蓝色,黑色粗线勾勒出城垣并形象汇出各城门,官衙、学堂、寺院等以红色长条状标注。图中还极为精细的描绘了街道、马路等,珠江上标有各码头以及河床航道的深浅。

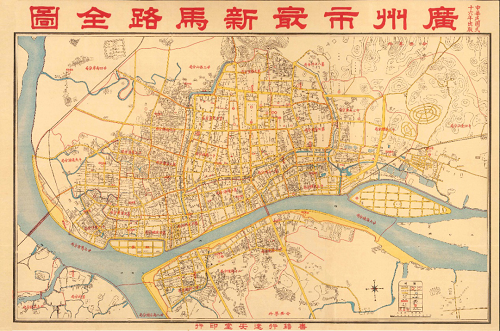

广州市最新马路全图

《广州市最新马路全图》此图由广州书籍行远安堂印行,民国26年(1937年)再版。该图有图例,并标明了市内各大街道、马路及村镇所在位置与名称。尤为鲜明的以红色字标注各警察分局,并用红线勾勒出其管辖的区域,从“第一永汉分局”之“第廿八南石头分局”。沙面租界还标有英、美、法国领事署。

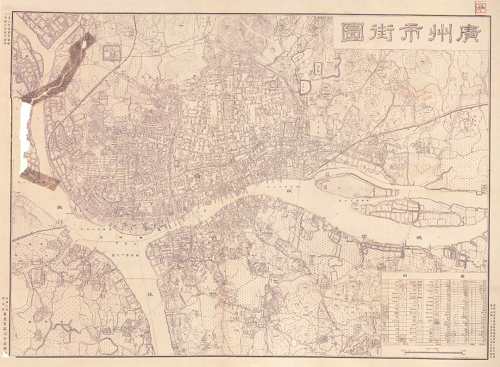

广州市街图

《广州市街图》此图成图于1949年,中国人民解放军东北军区司令部依据1920年所定地形图图式,于1949年五月制印。图上所反映的基本是二十世纪二十年代的信息,如市政所、海珠公园、中山纪念堂、中山大学(在文明路)等。据此推测该图可能是解放军准备进入广州市而印制。

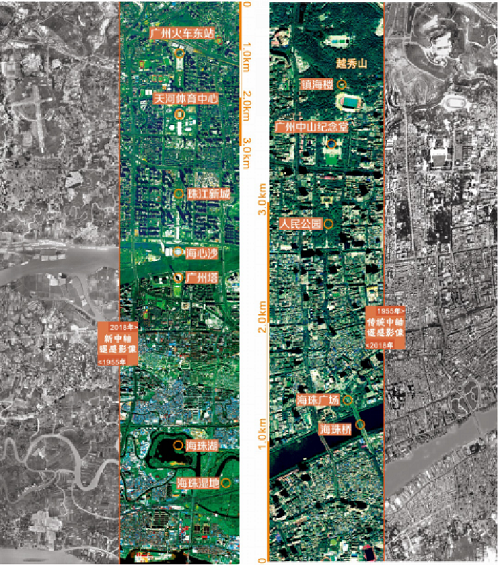

广州新旧中轴线对比图

(1955年和2018年广州新老中轴线区域发展对比)

新中国成立后,广州城市发展发生了翻天覆地的变化,随着70多年国民经济建设和城市发展,广州市行政区划经历了数次调整,目前市辖11区,全域总面积7434平方千米。

近代广州坚持以城市总体规划引领城市建设发展,规划对促进广州经济社会与城市建设的持续快速发展起到了重要指导作用。

广州曾在全国率先开展城市发展战略研究,并不同时期颁布出台的“城市总体规划”,面对不同时期的机遇和挑战、立足城市未来方向性、战略性重大问题、勇于创新描绘的未来发展蓝图。

广州市1981—2000年总体规划

《广州市1981—2000年总体规划》是广州市首个获国务院批准的城市总体规划,明确城市发展打破传统蔓延式布局,转而采取带状组团式布局,主要沿珠江北岸向东至黄埔发展。《广州市2000年战略规划》广州在全国率先开展城市发展战略研究,提出“南拓、北优、东进、西联”的空间发展战略,明确建设适宜创业发展、适宜生活居住国际性区域中心城市和山水型生态城市的目标。

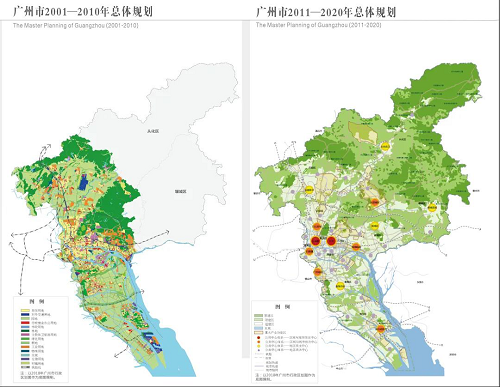

广州市2001-2010年总体规划

《广州市2001—2010年总体规划》以“山、城、田、海”自然格局为建设基础,沿珠江水系发展多中心组团式网络型城市结构。《广州市2011—2020年总体规划》在原有“南拓、北优、东进、西联”的基础上拓展为“南拓、北优、东进、西联、中调” 的空间发展战略;提升城市空间发展模式,优化升级中心城市,聚焦南沙新区和自贸试验区,构筑“两轴一带多点”布局。

近代广州城市发展变迁图

进入新时代,广州已建成国际化的空港,航运,铁路,高速公路,互联网信息,通讯等新“六脉皆通海”的国际网络枢纽城市大格局,将吸引越来越多的优质项目、高端人才落户安居乐业,也缩短了广州与世界的距离。

“岭南特色,国际品质”的街道更新正展现魅力,立足广州街头,古城街道和中西合璧的近现代建筑相得益彰;饮凉茶和喝咖啡并存的大街小巷呈现出“坦诚开放,兼容并蓄”的岭南文化画卷。

新时代粤港澳大湾区战略背景下,广州作为核心发展引擎,将不断发挥际商贸中心和综合交通枢纽的功能,向着世界城市的目标不断前进。

广州市在粤港澳大湾区的位置图

细细品味曾经的模样,静静聆听消失的声音,一幅幅一卷卷的地图韵味独到的向世人述说着广州的往日今生。

穿越古今两千多年,徜徉西关大屋岭南的建筑,感受趟栊旧时光;探访荔枝湾和东濠涌,重新领悟六脉通渠的城市格局;点“一盅两件” 的广州茶点,寻找乐活基因密码,体验“行街”市井生活的文化;探寻千年商都的商脉内核,感受享誉全球的广州商贸气息。

我们既是历史的传承人也是未来的书写者,两千年古城的今昔巨变和岭南文化的独特魅力就记载在这一笔一划间,不曾改变并将永续发展。

广州市交通图2021

泛地图时代,地图的对象空间从二元空间拓展到三元空间,地图类型、表达对象、表达方式、地图角色呈现出泛化的特征,地图学将面临新技术和新需求的双重考验。

随着人工智能时代的到来,深度学习和类脑智能研究将为地图制图知识工程打开一扇新的大门,多样化的地图科学产品将比任何时候都更加兴旺发达。

地图作为表达非线性地理世界百科全书的功能和作用将比任何时候都更加强大。

未来,广州在实现“老城市·新活力”创新发展的同时,地图也将焕发出更具活力的生机。

参考文献:

[1]王家耀.地图集:重构复杂非线性地理世界的“百科全书”[J].测绘地理信息,2021,46(01):1-8.

[2]郭仁忠,陈业滨,赵志刚,贺彪,闾国年,李志林,应申,马丁.泛地图学理论研究框架[J].测绘地理信息,2021,46(01):9-15.

[3]潘安,商都往事——广州城市历史研究手记,中国建筑工业出版社,2010.12

[4]广州城市地图集[M].中国地图出版社. 2019.12

[5]广州城迹地图[M].广东省地图出版社.2018.5

[6]广州城旧地图解读[M].广州出版社,2014.10

[7]图说城市文脉[M].广东省地图出版社,2010.1

资料来源:广州市规划院